Così come il suono, anche la luce è un’onda, ma in questo caso non si tratta di un’onda meccanica, ma un’onda elettromagnetica.

E’ possibile osservare e studiare la luce considerando i raggi luminosi che essa produce, definito come fasci di luce molto sottile, che possono essere rappresentati come delle rette.

Lo studio della luce attraverso i raggi luminosi permette di semplificare alcuni aspetti che, se considerassimo la luce come un’onda elettromagnetica, sarebbero più complicati.

Nel caso delle onde, è necessario che vi sia una sorgente che, perturbando l’ambiente circostante, emetta le onde; anche in questo caso, vi sono sorgenti luminose che emettono raggi di luce, come ad esempio il sole, le lampadine, o il fuoco.

I raggi di luce emessi dalla sorgente si diffondono in tutte le direzioni, e colpiscono tutti i corpi circostanti, che vengono così illuminati. Questi corpi che vengono colpiti dai raggi di luce possono reagire in due modi:

- se i corpi che sono colpiti dai raggi bloccano la luce, essi vengono definiti corpi opachi; questo è il caso, ad esempio, di oggetti metallici;

- se invece gli oggetti colpiti dai raggi luminosi si lasciano attraversare da essi, si parla di oggetti trasparenti; questo è il caso dell’acqua, dell’aria o del vetro.

se gli oggetti si lasciano attraversare parzialmente dai raggi di luce, ma non permettono di distinguere la forma della sorgente da cui essi provengono, ci troviamo in una situazione intermedia tra quelle precedenti, e in questo caso si parla di oggetti traslucidi; uno di questi è il vetro smerigliato, o la carta.

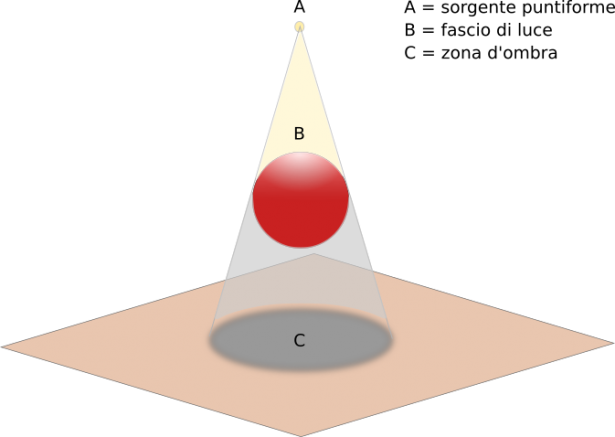

Come abbiamo detto precedentemente, i raggi di luce possono essere rappresentati come delle linee rette; possiamo osservare questo fenomeno considerando una sorgente puntiforme che colpisce un oggetto, proiettando la luce su una superficie piana.

Notiamo che l’ombra che si osserva sulla parete corrisponde alla forma dell’oggetto che stiamo illuminando, anche se viene leggermente dilatata.

La zona più scura, che non viene colpita dai raggi luminosi, si definisce zona d’ombra.

La velocità di propagazione dei raggi luminosi, nel vuoto, può essere approssimata a 3,00 10^8 m/s, cioè circa trecentomila km/s; secondo la teoria della relatività questa grandezza rappresenta la massima velocità raggiungibile in natura; nessun corpo dotato di massa, però, è in grado di raggiungerla o superarla.

L’irradiamento

In quanto onda, anche la luce ha la caratteristica di trasportare energia, ma non materia. Questo spiega perché un corpo lasciato al sole, dopo un po di tempo, si riscalda.

Per misurare la quantità di energia che un raggio luminoso cede ad un oggetto illuminato si utilizza una nuova grandezza, che prende il nome di irradiamento.

L’irradiamento può essere calcolato con una formula simile a quella dell’intensità sonora; esso è dato, infatti, dal rapporto tra l’energia trasportata dai raggi di luce sul prodotto dell’area della superficie colpita nell’intervallo di tempo considerato:

$E_e = frac(E)(A * ∆t) $

In particolare, l’intensità dell’irradiamento varia anche in base alla distanza che separa l’oggetto irradiato con la sorgente luminosa; infatti, al variare della distanza varia anche la parte di superficie che viene colpita dalla luce.

A piccole distanze corrispondono piccole aree di superficie irradiate, mentre allontanando la sorgente, la parte di area irradiata aumenta.

Di conseguenza, a parità di energia trasportata dai raggi luminosi, l’irradiamento è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra sorgente e superficie.

Esercizio

Consideriamo una sorgente puntiforme che illumina una parte, posta a distanza d da essa; l’area della parte illuminata misura 1 m^2. A quale distanza occorre portare al sorgente affinché l’area della parte illuminata sia doppia della precedente?

In entrambi i casi l’energia trasportata dai raggi luminosi è la stessa; l’intensità dell’irradiamento nel primo caso è data dalla seguente formula:

$E_e = frac(E)(A * ∆t) = frac(E)(∆t)$

Sappiamo che tale intensità diminuisce in modo inversamente proporzionale con il quadrato della distanza tra sorgente e superficie.

Se l’area che vogliamo illuminare è doppia della precedente, nel secondo caso si avrà un irradiamento pari alla metà del precedente:

$E_e = frac(E)(2A * ∆t) = frac(E)(2∆t)$

Quindi, poiché nel primo caso abbiamo un irradiamento E, e la distanza corrispondente è d, sapendo che nel secondo caso l’irradiamento è E/2, e che la diminuzione è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, la distanza necessaria per ottenerlo è √2 d.

Potrebbero interessarti

Video lezioni: Le onde

Appunti: L’angolo solido e le grandezze fotometriche

Appunti: La riflessione della luce

Appunti: La riflessione totale

Appunti: La legge dei punti coniugati

Appunti: La formula delle lenti sottili e le aberrazioni delle lenti

Appunti: La rifrazione della luce

Appunti: Le lenti sferiche